映画『ホセ・リサール』上映とアンベス・R・オカンポ氏ビデオ講演を終えて

2025年2月1日(土)福岡市で開催された「ホセ・リサール、歴史家からみた真実の顔」は、映画上映、ビデオ講演、トークセッションの3部構成で行われました。

講師のアンベス・R・オカンポ氏が諸事情により来日できなくなりましたが、本講演のために準備していた画像を使った講演ビデオのデータを送っていただいたので、予定通り講演会を実施することができました。

1.映画『ホセ・リサール』上映

第1部はマリルー・ディアス=アバヤ監督作品『ホセ・リサール』の上映で、この映画は1998年にフィリピンの独立100周年を記念して制作されたものです。ホセ・リサールの生涯にリサールが書いた小説『ノリ・メ・タンヘレ(我に触れるな)』と続編『エル・フィリブステリスモ(反逆)』の物語をうまく取り込んで、リサールの考えや思いを映像化した作品です。監督のディアス=アバヤ氏も2001年に福岡アジア文化賞の芸術・文化賞を受賞しています。

2.オカンポ氏のビデオ講演

リサール研究の動機

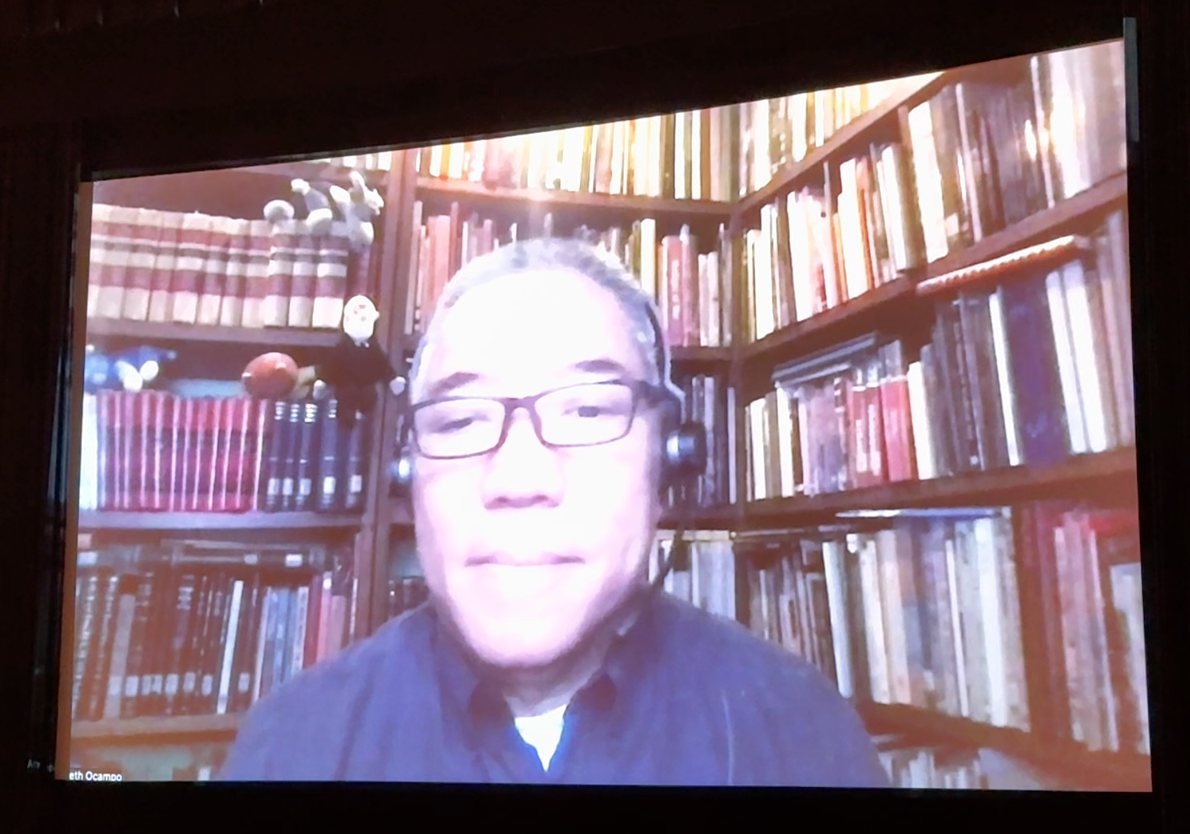

第2部のビデオ講演では、オカンポ氏が自身のリサール研究の動機から話を始められました。少年時代のオカンポ氏を父親がルネタ(別名リサール公園)に連れて行き、リサールの銅像を見せて「暑いフィリピンでこの銅像は何故オーバーを着ているのだろうね」と質問をしたことからホセ・リサールに大変興味を持つようになったそうです。

その後、大学時代から本格的に彼の研究を始め、1990年には『Rizal Without the Overcoat(外套を脱いだリサール)』を出版しました。この著作は、大理石や石に化石化されてしまった一人の人物に命を吹き込み、新しい世代の人にとって生き生きとした、関連性のある存在として蘇らせることを目指したものでした。オカンポ氏はその後も40年以上にわたり大学等でリサールについての講義を続けているとのことです。

リサールの存在感と生涯

フィリピン国内には銅像や保存された家屋、硬貨などいたるところでリサールを見ることができ、また彼の命日が国民の休日となっているなど、フィリピン国民が日常的に身近に感じている英雄の生涯についてオカンポ氏は詳しく語られました。

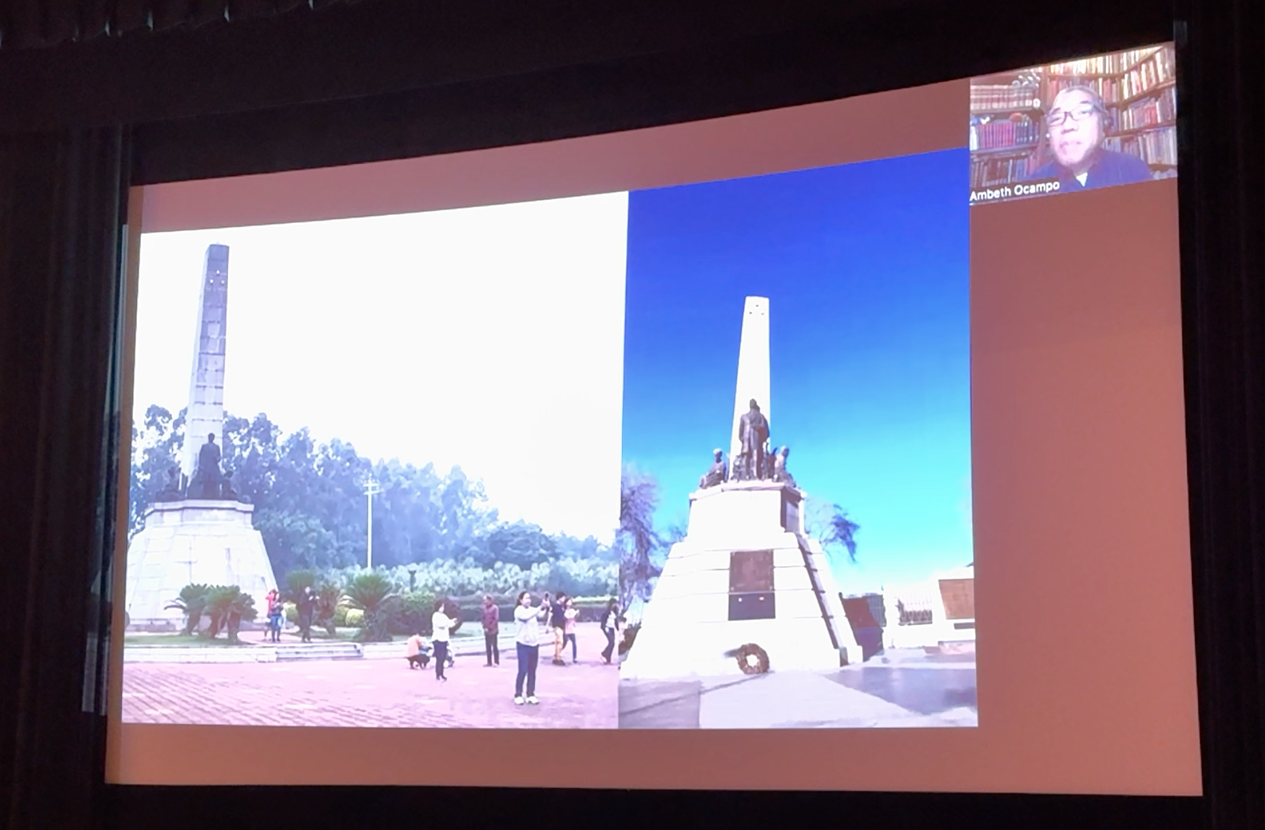

オカンポ氏は、リサールを本質的に「旅人」と捉えています。彼は様々な文化に出会い、そこから学び、そしてフィリピン人であることの意味を示すために帰国した人物だと説明しました。「旅人」としてのリサールはヨーロッパを中心に様々な地域で勉学し、日本語を含めて20数カ国語を学んだといいます。また、自分が受けた高度な教育をフィリピンの子どもたちも受けられるようにしたいという思いから、学校建設も計画していました。

リサールは実際に過激な活動は何も行わなかったにもかかわらず、彼の人生、著作、思想がフィリピン革命を鼓舞したという理由で死刑を宣告されました。オカンポ氏は最後に、タガログ語でコミュニティあるいは国家を意味する言葉を起源に持つ「バヤニ」(=勇敢な人)について触れ、これは祖国のために死ぬ人かもしれないが、同時に祖国のために生きる人でもあると述べました。そして、今日の講演がグローバルな世界の中でアジア人を考える機会になれば良いという言葉で話を結ばれました。

3.トークセッション

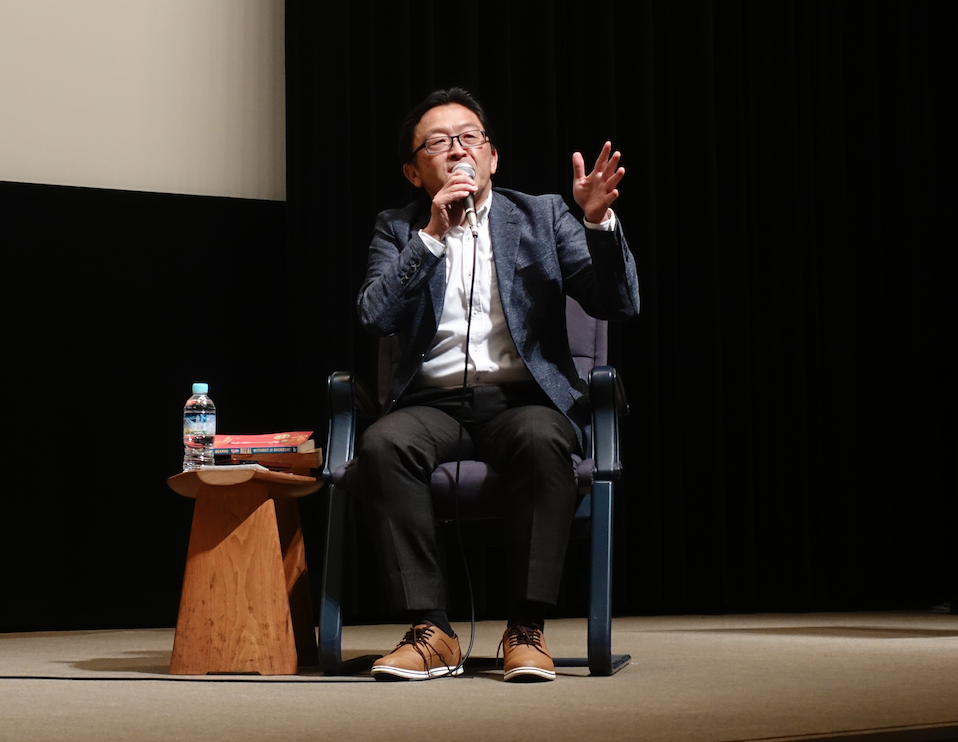

第3部のトークは、オカンポ氏と鈴木勉氏による直接の対談ができなくなったため、(一財)福岡ユネスコ協会の山口吉則事務局長が鈴木氏に質問を投げかける形式で実施されました。

トークの内容は主に3つのテーマに分かれており、(1)オカンポ氏の講演を補完する意味で、ホセ・リサールは現在のフィリピン国民にどのように評価されていると感じられるかについて、(2)上映された『ホセ・リサール』の本国での評価を含めて、鈴木氏が研究しているフィリピンのインディペンデント映画に関して、(3)日本とフィリピンの文化交流の最前線である国際交流基金マニラ文化センターで勤務しているなかで、現在の日本とフィリピンの交流状況をどう考えるかについてです。

鈴木氏が、どの部分の質問にも具体例を出しながら分かり易く応じていただき、現在の日本とフィリピンの関係は良好であることが観客にもよく伝わりました。

BLOG

- 「内村鑑三『デンマルク国の話』を読む——大国から小国へ」を終えて

- 「老いとぼけの自由な世界~介護の先に見えること」を終えて

- 「終戦を再考する」を終えて

- 「本の未来を拓く」を終えて

- 映画『ホセ・リサール』上映とアンベス・R・オカンポ氏ビデオ講演を終えて

- 「文学が描くイタリアと移民」(栗原俊秀氏講演会)を終えて

- 「アジア映画の面白さとは何か」講演会・上映会を終えて

- 「アジアと国際秩序の現在、そして未来」(佐橋亮氏講演会)を終えて

- 「言葉は世界を変えられるか」(中島岳志氏、國分功一郎氏の講演と対話) を終えて

- 「江戸時代における長崎への画家遊学」(福岡ユネスコ・アジア文化講演会)を終えて

- 「森鷗外とドイツ文学」(美留町義雄氏講演会)を終えて

- 「往還する日・韓文化の現在」(伊東順子氏講演会)を終えて

- 「宗教・文化からみたロシアとウクライナ」(高橋沙奈美氏講演会)を終えて

- 「変わる中国、変わらない中国」(岸本美緒氏講演会)を終えて

- 「多文化共生とコミュニケーション・外国人との共生がコミュニティを豊かにする」を終えて

- 「ラテンアメリカ文学の魔力」(寺尾隆吉氏講演会)を終えて

- 「映画創作と自分革命」(石井岳龍氏講演会)を終えて

- 「大陸と日本人」(有馬学氏連続講演会)を終えて

- アジア文化講演会「生きる場所、集う場所」を終えて

- 「多文化共生を実現するために、私たちのできること」(オチャンテ・村井・ロサ・メルセデス氏講演会)を終えて

- 「『台湾』を読む」(垂水千恵氏講演会)を終えて

- 「コロナ危機以降のアジア経済」を終えて

- 「蘭学の九州」(大島明秀氏講演会)を終えて

- 「日本語を伝達ツールとして見直していく」(徳永あかね氏講演会)を終えて

- 「七つの文学作品で読む韓国社会の過去と現在」(きむ ふな氏講演会)を終えて

- 「琉球沖縄史を見る眼 〜なぜ『茶と琉球人』を書いたのか?」を終えて

- 「日本映画は中国でどのように愛されてきたのか」を終えて

- 「魯迅―松本清張―莫言 ミステリー / メタミステリーの系譜」を終えて

- 「対外関係から見た中国」を終えて

- 「「平成」とはどんな時代だったのか」を終えて

- 「北欧諸国はなぜ幸福なのか」を終えて

- 「人口減少社会 ― その可能性を考える」を終えて

- 「19世紀ロシア文学とその翻訳」を終えて

- 福岡ユネスコ・アジア文化講演会「アオザイ」を終えて

- アジアと出会う旅 ―ボクシング資料が切り拓く日本・フィリピン関係史を終えて

- 「日本(イルボン)発韓国映画の魅力を探る」を終えて

- 「アメリカをもっと深く知ってみる―なぜトランプが出てきたのか?」を終えて

- 「香港におけるアヴァンギャルド文化とその未来」を終えて

- 「文学の国フランスへのお誘い」を終えて

- 「英国のいま、そして日本は?」を終えて