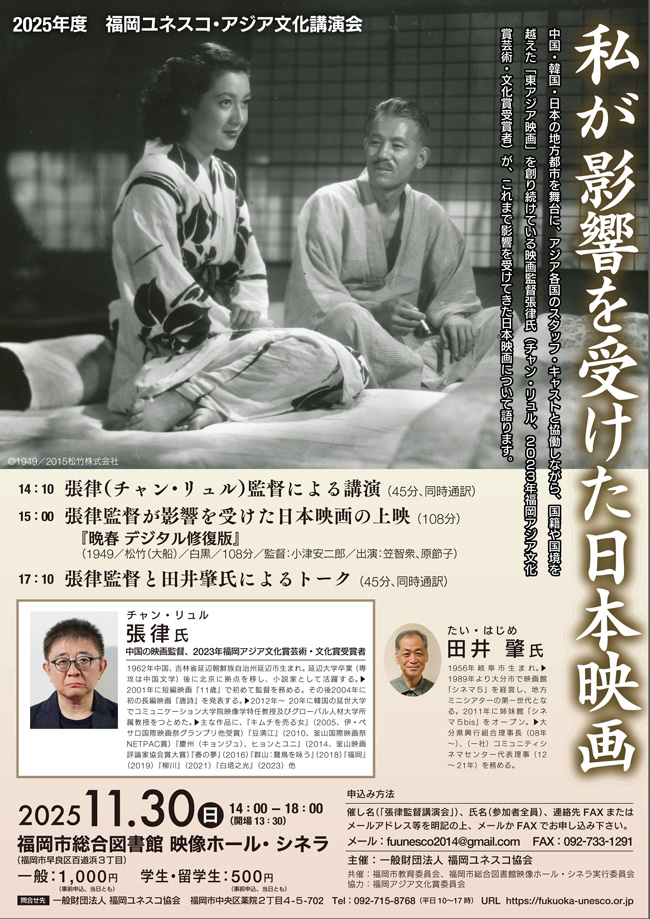

私が影響を受けた日本映画

「福岡ユネスコ・アジア文化講演会」延期と『晩春』上映のお知らせ

中国において、11月14日から外務省が中国国民に対して、当面日本への渡航を自粛するように呼びかけたことにより、本講演会の講師・張律(チャン・リュル)監督の来日が難しい状況となりました。そのために、11月30日に開催を予定しております「福岡ユネスコ・アジア文化講演会」は延期することになりました。

ただ、小津安二郎監督作品『晩春』の上映を楽しみにしておられる方もいらっしゃいますので、上映は午後2時から予定通り行います。『晩春』は一律500円(当日13:00からシネラ前 券売機で販売/各種割引なし)にてご覧いただけます。

「福岡ユネスコ・アジア文化講演会」については、張律監督の来日が可能となりましたら、改めて日程を調整して実施するようにいたします。その際は広報等により広くご案内をいたしますので、ご理解いただきますようお願い申しあげます。

日時:2025年11月30日(日)14:00〜18:00(開場13:30)

会場:福岡市総合図書館 映像ホール・シネラ

福岡市早良区百道浜3丁目

講師:張律(チャン・リュル)氏

対談:田井 肇 氏

参加費:一般 1,000円(事前・当日とも)

学生・留学生 500円(事前・当日とも)

講師プロフィール

張律(チャン・リュル)氏

中国の映画監督、2023年福岡アジア文化賞芸術・文化賞受賞者

1962年中国、吉林省延辺朝鮮族自治州延辺市生まれ。延辺大学卒業(専攻は中国文学)後に北京に拠点を移し、小説家として活躍する。►2001年に短編映画『11歳』で初めて監督を務める。その後2004年に初の長編映画『唐詩』を発表する。►2012年~20年に韓国の延世大学でコミュニケーション大学院映像学特任教授及びグローバル人材大学所属教授をつとめた。►主な作品に、『キムチを売る女』(2005、伊・ペサロ国際映画祭グランプリ他受賞)『豆満江』(2010、釜山国際映画祭NETPAC賞)『慶州(キョンジュ)、ヒョンとユニ』(2014、釜山映画評論家協会賞大賞)『春の夢』(2016)『群山:鵞鳥を咏う』(2018)『福岡』(2019)『柳川』(2021)『白塔之光』(2023)他

田井 肇(たい・はじめ)氏

1956年岐阜市生まれ。►1989年より大分市で映画館「シネマ5」を経営し、地方ミニシアターの第一世代となる。2011年に姉妹館『シネマ5bis』をオープン。►大分県興行組合理事長(08年〜)、(一社)コミュニティシネマセンター代表理事(12〜21年)を務める。

プログラム:

14:10 張律(チャン・リュル)監督による講演(45分、同時通訳)

15:00 張律監督が影響を受けた日本映画の上映(108分)

『晩春 デジタル修復版』

(1949/松竹(大船)/白黒/108分/監督:小津安二郎/出演:笠智衆、原節子)

17:10 張律監督と田井肇氏によるトーク(45分、同時通訳)

お申込み方法

催し名(「張律監督講演会」)、氏名(参加者全員)、連絡先 FAX または メールアドレスを明記の上、メールか FAX でお申し込み下さい。

メールアドレス:fuunesco2014@gmail.com

FAX:092-733-1291

主催、問い合わせ先

一般財団法人 福岡ユネスコ協会

福岡市中央区薬院2丁目4-5-702 TEL:092-715-8768(平日10~17時)

HP:https://fukuoka-unesco.or.jp

共催・協力

共催:福岡市教育委員会、福岡市総合図書館映像ホール・シネラ実行委員会

協力:福岡アジア文化賞委員会

講演会・セミナー活動について

event

- 私が影響を受けた日本映画

- 内村鑑三『デンマルク国の話』を読む/ポーランド回廊の文学

- 老いとぼけの自由な世界 〜 介護の先に見えること

- 終戦を再考する

- 本の未来を拓く

- ホセ・リサール、歴史家からみた真実の顔

- 文学が描くイタリアと移民

- アジア映画の面白さとは何か

- アジアと国際秩序の現在、そして未来

- 言葉は世界を変えられるか 〜ポストコロナと紛争の現代に考えること

- 江戸時代における長崎への画家遊学 〜司馬江漢を中心にして

- 森鷗外とドイツ文学

- 往還する日・韓文化の現在 〜日本文化開放から韓流ブームまで

- 宗教・文化からみたロシアとウクライナ

- 変わる中国、変わらない中国 明・清時代から現代を見る

- 外国人との共生がコミュニティを豊かにする

- ラテンアメリカ文学の魔力 ガルシア・マルケスとバルガス・ジョサを中心に

- 映画創作と自分革命

- 大陸と日本人 なぜ彼らは海を渡ったのか

- 生きる場所、集う場所 〜パフォーミングアーツを通したアジアとの共生

- 「台湾」を読む 台湾新文学からLGBTQ文学まで

- 多文化共生を実現するために、私たちのできること

- コロナ危機以降のアジア経済

- 蘭学の九州

- 日本語を伝達ツールとして見直していく

- 七つの文学作品で読む韓国社会の過去と現在

- 琉球沖縄史を見る眼 〜なぜ『茶と琉球人』を書いたのか?

- 日本映画は中国でどのように愛されてきたのか

- 魯迅 ― 松本清張 ― 莫言 ミステリー/メタミステリーの系譜

- 対外関係から見た中国

- 「平成」とはどんな時代だったのか

- 北欧諸国はなぜ幸福なのか

- 人口減少社会 ― その可能性を考える

- 19世紀ロシア文学とその翻訳

- アオザイ 〜その伝統的価値と現代生活への影響力

- アジアと出会う旅 ―ボクシング資料が切り拓く日本・フィリピン関係史

- 日本(イルボン)発韓国映画の魅力を探る

- アメリカをもっと深く知ってみる 〜なぜトランプが出てきたのか?

- 香港におけるアヴァンギャルド文化とその未来

- 文学の国フランスへのお誘い

- 英国のいま、そして日本は?

- 言葉でアジアを描く―現代文学とアジア

- 「外国文学を読む。訳す。~柴田元幸氏による講演と朗読の夕べ~」

- 福岡ユネスコ文化セミナー「メディアは、いま機能しているのか?」

- 福岡ユネスコ・アジア文化講演会「インドから見たアジアの未来」

- 福岡ユネスコ講演会 国境(ボーダー)が持つ可能性―日本と隣国の最前線を見る

- 福岡ユネスコ文化講演会 上映会&対談 『ヘヴンズ ストーリー』のその先へ

- 福岡ユネスコ国際文化セミナー「日韓メモリー・ウォーズ ―日本人は何を知らないか―」

- 福岡ユネスコ文化講演会&トークショー「東山彰良の小説世界」

- 福岡ユネスコ講演会 宗教とは何か —日本から世界を見る

- 福岡ユネスコ・アジア文化講演会 生きている歴史、繋ぐ記憶

- 福岡ユネスコ文化講演会 新興アジアをどう見るか? 4つの視点

- 福岡ユネスコ文化講演会&トークショー 葉室麟の世界にふれる

- 福岡ユネスコ文化セミナー 2014 アジア主義―その先の近代へ

- 福岡ユネスコ・アジア文化講演会(林権澤監督 講演会)

- かくれキリシタンのオラショを巡る旅

- 日本人の堕落時代 夢野久作

- 村田喜代子講演会

- 陣内秀信講演会

- 平成25年度福岡ユネスコ・アジア文化講演会

- 未来に可能性はあるか?-3.11以降の社会構想-

- いつか死ぬ、それまで生きる

- 山本作兵衛と日本の近代

- 考える人 鶴見俊輔

- 〈未来〉との連帯は可能である。しかし、どのような意味で?

- 和本リテラシー(くずし字を読む)

- 邪馬台国と作家たち

- 辛亥革命と東アジア

- 創造する東アジア-文明・文化・ニヒリズム-

- 米倉斉加年 青木繁を語る

- 越境するアジアの現代文化 —現状と可能性—

- 松本清張と邪馬台国―古代の九州、そして北九州―

- 現代社会はどこに向かうか ―生きるリアリティーの崩壊と再生―

- いま、アジアをどう語るか ―現代化と歴史認識のはざまで―

- 水と緑の国 日本

- 福岡ユネスコ協会60年の歩み展

- 続・日本の文化と心 -日本語を基座として-

- 21世紀中国の文化構想 —和合学がめざすもの—

- 鷗外のドイツ滞在に学ぶ

- 日本の文化と心

- 戦後の新しい世界を夢みて

- 文化講演と討議